Kategorie: Orgel / Sacred Music

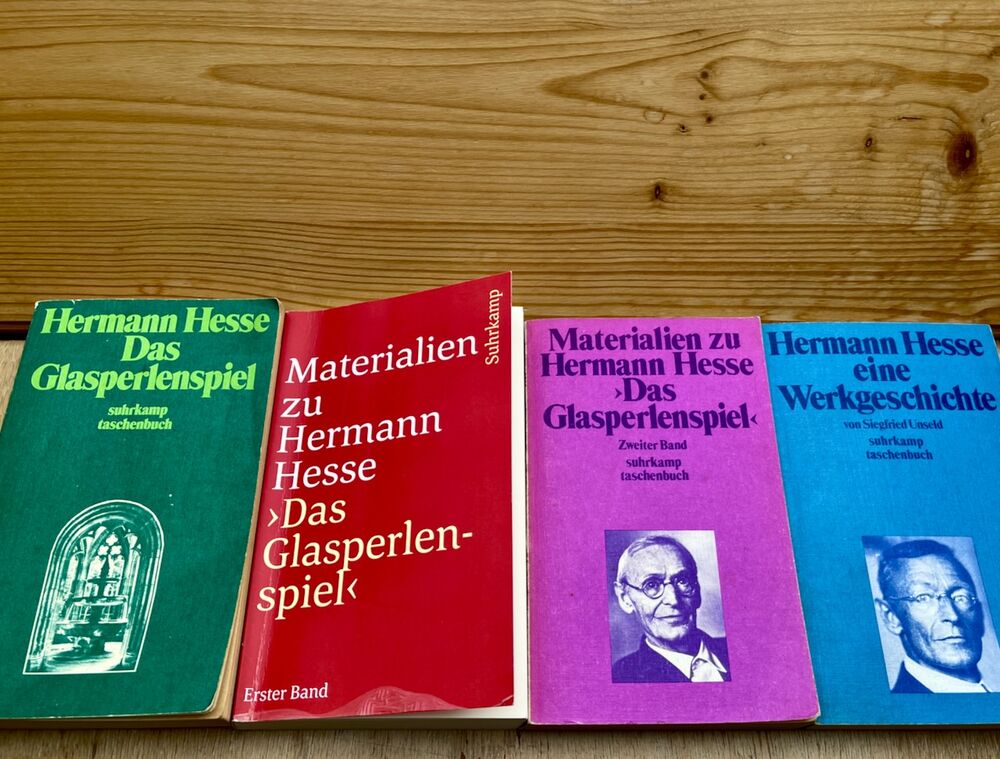

Das Werk reflektiert den letzten Roman des Nobelpreisträgers Hermann Hesse : Das Glasperlenspiel. Versuch einer Lebensbeschreibung des Magister Ludi Josef Knecht samt Knechts hinterlassenen Schriften (1943, Zürich). Es will keine „gläserne Musik“ sein, um den hypothetischen Klang des rätselhaften Spieles zu rekonstruieren. Es nimmt vor allem Bezug auf den schmerzhaften Entstehungsprozess dieses Romans, der zeitgleich zum Aufstieg des Nationalsozialismus die Schaffenskraft lähmte und radikalisierte: Hermann Hesse konnte in seinem Schweizer Exil den Barbarismus des Hitler‘schen Regimes nur mühsam überleben, indem er der Unfreiheit und Geistlosigkeit einer nur auf das Materielle gerichteten inhuman gewordenen Gesellschaft eine sublime Welt des reinen Geistes entgegensetzte.

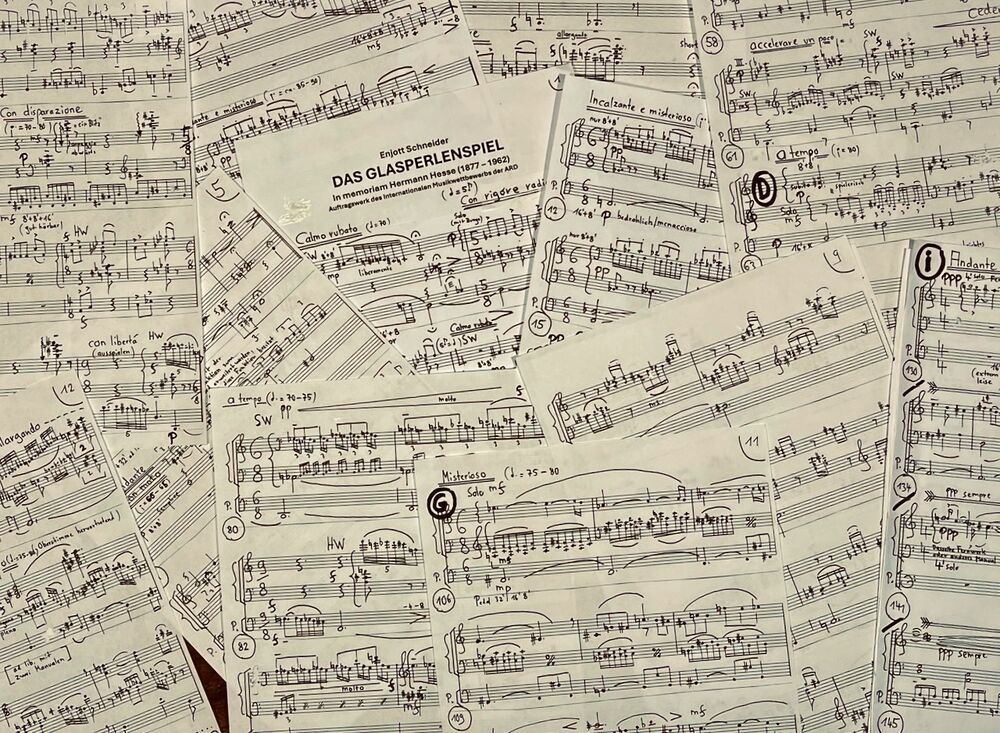

So entstand ein facettenreiches Orgelwerk, das feinste Töne, einen „spirituellen Glasperlen-Code“, utopische Klangvisionen mit einem dramatisch-virtuosen

Gestus und mit Phasen abgründiger Dunkelheit verbindet. Viele musikalische Details sind durch Anmerkungen von Hermann Hesse – sei es aus dem Roman selbst oder aus zahllosen Briefen - unmittelbar beeinflusst.

Dauer: 8 - 9 Minuten

Notenausgabe: Strube Verlag München , VS 3734 , 2025

Vorwort: GRUNDGEDANKEN:

GLASPERLENSPIELER sind Menschen, die der materiellen Welt mit ihren systemischen Auswüchsen des Besitzen-Wollens, des Abgrenzens, des Zerstörens, der Macht- und Egobesessenheit eine geistige Welt entgegensetzen, - mit dem Urwissen der Verbundenheit alles Seins. Solches leben sie bewusst und aufmerksam: Sie kennen die positiv vereinenden Frequenzen des Universums und geben diese von Generation zu Generation weiter, - meist im Stillen und wenig beachtet. Gemäß der konfuzianischen Idee des „Edlen“, die deckungsgleich mit dem buddhistischen Pfad oder dem Selbsterkennungsweg eines Jesu ist, liegt es am Individuum in seinem tiefsten inneren Kern, durch eigene Vervollkommnung der Werte, Bildung und Moral zur Entwicklung der Gesellschaft als zivilisatorischem „Wir“ beizutragen.

Glasperlenspieler waren Menschen wie Buddha, Jesus, Hildegard von Bingen, Franz von Assisi, Mahatma Gandhi, Albert Schweitzer oder Martin Luther King. Sie wurden zu geistigen Anführern, die irgendwann von einer wachsenden Idee angesteckt wurden und diese Erfahrung des göttlichen Funkens in jedem Leben als emotionale Begeisterung und Idee hinauszutragen wussten. Das Glasperlenspiel als „Spiel des Lebens“ weiß um die Einheit aller vermeintlichen Gegensätze. Was in der materiellen Welt getrennt und in separate „Dinge“ aufgespalten ist, erscheint in der Immaterialität, der geistigen Welt, als zusammengehörig. „Tat Twam Asi“ wurde schon vor Tausenden Jahren in den altindischen Veden dieses Gefühl der Einheit und Zusammengehörigkeit bezeichnet. Dieser grundsätzliche Respekt vor allem Seienden ist der Weg zum Glück. Glasperlenspieler sind in diesem Sinne „Hüter des Glücks“, heiter, entspannt und tolerant, - die auch im kleinsten Ding und in der minimalen Zeit eines Augenblicks die Weisheit des Universums erkennen. Hermann Hesse: „Heiterkeit ist weder Tändelei noch Selbstgefälligkeit, sie ist höchste Erkenntnis und Liebe, ist Bejahen aller Wirklichkeit, Wachsein am Rande aller Tiefen und Abgründe. Sie ist das Geheimnis des Schönen und die eigentliche Substanz jeder Kunst“.

ORGELKLANG UND GLASPERLENSPIEL

Schon in seinem Roman DEMIAN (1917) ist es ein Organist, der – z.B. anhand von Buxtehudes „Passacaglia’s“ den Protagonisten in die Welt des Gottes „Abraxas“ einführt. Im GLASPERLENSPIEL ist die Orgel jenes Instrument, das oft erwähnt ist und eine klangliche Vorstellung des abstrakten und von mathematischen Ideen durchsetzten „Spiels“ geben könnte. Hermann Hesse wurde mehrfach von seinem Neffen Carlo Isenberg (im Roman verschlüsselt als ‚Ferromonte‘) beraten. Deren Briefwechsel liefert viele Details wie die Vorliebe für Bachs „Toccata“, eine Chiffre für Weltentstehung und Lichtwerdung, Da neben Philosophie „aber auch die alte Musik darin eine Hauptrolle spielen“ sollte, werden gegen Ende meiner Komposition “Glasperlenspiel“ einige von Hesse favorisierte Werke wörtlich zitiert: etwa das Rondo „Mouvement de Chaconne“ aus J.P. Rameaus „Dance de Zoroastre“ oder F. Schuberts Klavierlied „Frühlingsglaube“, dessen Einleitungstakte für ihn ein Symbol für Frühling und Holunderduft waren. Als Echo-Nachklang erklingen eine Takte von Henry Purcell, dessen Musik in Hesses Romantext zu tiefsinnigem Erkennen führte: „Wie ein Tropfen goldenen Lichts fielen die Töne in die Stille…“

HINWEISE ZUR INTERPRETATION

Die Introduktion Takte 1 – 26 exponiert zweimal das Leitmotiv der großen Septime, danach wird ist Klima der Bedrohung, Unruhe und nervöser Angst zu gestalten: über brodelnden abgrundtiefen Frequenzen entstehen grelle Blitze. Die Tempoangaben sind nur Richtlinienwerte. Wichtig ist eine schlüssige emotional wirksame Interpretation eigenen Freiheiten, um die drohende Katastrophe zu paraphrasieren.

Im Teil A ab Takt 27 erwächst aus den tiefen Frequenzen erstmals die utopische Idee einer entmaterialisierten „gläsernen“ Insel jenseits der realen Welt: je nach Orgeldisposition können ätherische Effekte wie Glocken, Tremulant oder Sostenuto-Funktionen frei addiert werden.

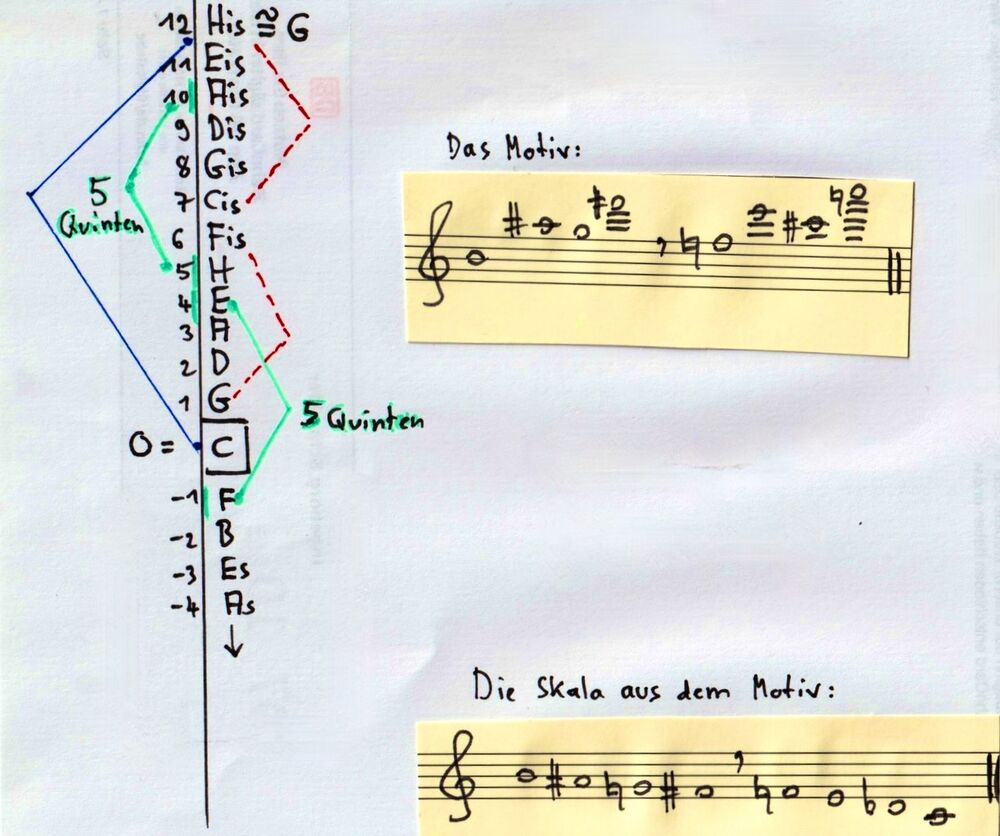

Nach einer zweiten Welle bedrohlich brodelnder Apokalyptik kehrt in Takt 47ff diese „gläserne“ Insel wieder und exponiert in Reinform den leitmotivisch zugrundeliegenden „Glasperlen – Code“ mit seinen aufsteigenden großen Septimen: h-ais / g-fis / f-e / cis-c.

Mit dem Andante con moto im Teil C beginnt eine auf dem „Glasperlen – Code“ aufgebaute Passacaglia, welche eine von Hermann Hesse hoch geschätzte musikalische Form war. Diese steigert sich in dynamischer wie in zeitlicher Gestaltung zum Furioso in Teil F, dessen Gestik der Verzweiflung und Todes-Raserei in eine dämonische und übermenschliche Virtuosität (nach individuell freiem Ermessen von Klang und Zeitlichkeit) sich steigern darf, - um schockhaft abrupt zu enden.

Im Teil I erklingen zu den leisen Klängen einer entfernten Utopie verschiedene Zitate alter Musik (Rameau, Bach, Schubert) um dann in neuem Furioso und im dreifachen Fortissimo des H-Klanges („H“ermann „H“esse) sein Ende zu finden. Das Zitat des von Hesse oft zitierten Henry Purcell im Teil K evoziert ein letztes Echo der ersehnten gläsernen Utopie einer Welt des reinen Geistes.

Anmerkungen: Auftragswerk des Internationalen Musikwettbewerbs der ARD

The photos below in black-white with colored pearl inside are used with courtesy of my friend Enrico Baumann.

Uraufführung: 18.09.2026, München, Basilika St. Michael

Uraufführung Interpreten: Das genaue Datum der Uraufführung in der Basilika St. Michael an den Rieger-Orgeln im Rahmen des ARD-Wettbewerbs 2026 ergibt sich aus dem Wettbewerbsverlauf. Wird im 2. Durchgang von Teilnehmern des Wettbewerbs erstmals erklingen